Во времена Екатерины II по современной территории Украины проехал немецкий исследователь Иоганн Гюльденштедт. Все записанное им потом издали и более века тому назад перевели. Недавно один краевед с Луганщины заметил: описание путешествия в Бахмут в переводе фактически выпало. Мужчина разобрал старый готический шрифт и сам перевел с немецкого детальное описание Бахмута тех времен. Каким увидел Бахмут 18 века немецкий академик, читайте в материале.

Отсутствующий фрагмент перевода о путешествии Гюльденштедта в Бахмут заметил и выполнил краевед, сотрудник Лисичанского музея Николай Ломако.

«Текст оказался набранным готическим шрифтом, и это придало сложностей при переводе. Помогло знание края. Путешествие Гюльденштедта считается в науке первой научной экспедицией по югу России и Кавказа. Екатерина II пригласила этих ученых», — рассказывает он.

Мы расспросили краеведа, что ему особенно запомнилось. Его поразило детальное описание Бахмутской крепости внутри, и то какой маленькой она тогда была.

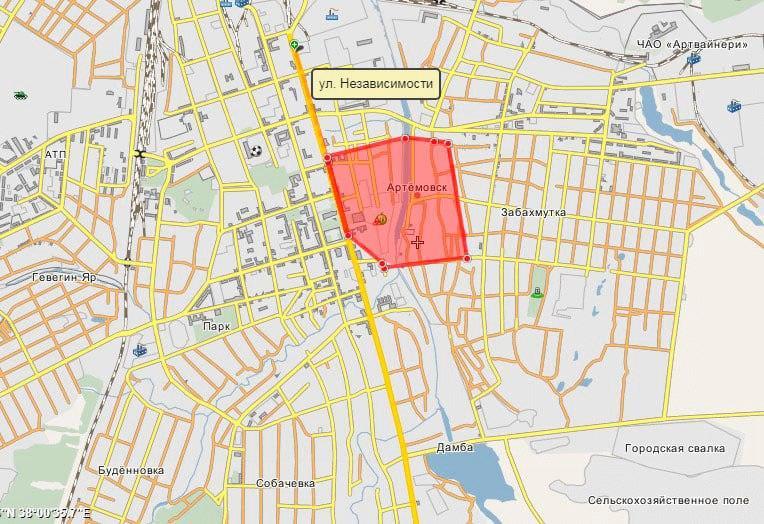

«Тысяча шагов, это 650 метров! Я нанес на карту то, как бы крепость выглядела в Бахмуте. Внутри этой маленькой крепости было 3 церкви и еще 2 в пригородах», — говорит собеседник.

То есть, весь увиденный и описанный Гюльденштедтом Бахмут уместился бы на небольшом квартале по обоим берегам реки Бахмут в районе нынешнего центрального рынка и набережной. Это «сердце» Бахмута.

«Интересны названия источников, из которых получали соляной рассол, и описание механизмов и процессов солеварения. Также Гюльденштедт отмечает: в Бахмуте и вокруг нет лесов, они есть только на Донце или вверх по течению реки Бахмут (в районе нынешней Горловки, — ред.) А еще не забывайте, что в 1768-1774 шла война между Турцией и Россией. Вокруг боевые действия, но ему повезло, он уцелел», — отмечает Николай Ломако.

По возвращении в Петербург, в 35-летнем возрасте ученый умер в эпидемию тифа: заразился, когда лечил других. Через 15 лет после смерти Гюльденштедта опубликовали на немецком языке его капитальный труд — «Дневник путешествия Слободско-Украинской губернией академика Санкт-Перербургской Академии наук Гюльденштедта в 1774 г.». А качественный перевод дневника на русский язык появился в 1891-м — только через столетие после его первой публикации. Но в нем почему-то опустили 9 дней путешествия южной частью Бахмутского уезда. Также там были неточности.

«23 и 24 августа. Город Бахмут лежит по обе стороны реки Бахмут, на возвышенности, понижающейся с обеих сторон к реке. По длине реки, предположительно 1 000 шагов, и с правой стороны — 400, с левой — 600 шагов, что вместе составляет 1 300 саженей (более 2 700 метров, — ред.), включая частично земляной вал с размещенными тут батареями, и частично палисад (частокол, — ред.)», — таким маленьким был Бахмут в 18 веке.

Внутри крепости была небольшая цитадель, магазин (склад, — ред.) и сторожевой дом с высоким земляным валом вокруг. В крепость вели 5 ворот с разных сторон (кроме восточной): это Торские, Московские, Базарные, Соляные (или Солеварные) ворота, а также Крымские.

«В крепости 3 церкви, одна из них каменная, и 300 жилых домов из дерева, в большинстве плохие и маленькие, но на прямых и широких улицах. На левом берегу реки находится основная часть города», — отмечает Гюльденштедт.

А еще есть 2 пригорода со ста крепкими домами и церковью в каждом — на запад и север от крепости.

Количество населения Гюльденштедт не указывает. Если предположить, что в каждом из этих 500 домов в среднем жили 6-7 человек, значит, население Бахмута составляло тогда 3-3,5 тысячи жителей.

На левом берегу реки Бахмут построена солеварня, внутри которой было 2 колодца; из них брали рассол для выпаривания. Главный такой источник назывался «Кирилловский». Его глубина была 3 сажени 5 вершков (около 6,5 метров в пересчете на современные единицы измерения, — ред.) Рассол отстаивали несколько недель: он должен был быть таким крепким, чтобы в нем плавало яйцо.

«На колодце установлены 12 насосов, которые приводятся в движение машиной с конным приводом, как в Торе. Одновременно в работе находятся не более 6 насосов, а большее число их установлено только для того, чтобы, если та или иная труба прохудится, не было бы остановки», — пишет Гюльденштедт.

По обе стороны этого колодца было по большому маховому колесу с упряжью для лошадей. То есть оно было двойным, и если одно ломалось, работало другое.

Вся солеварня с колодцем и приводной машиной занимает площадь 14х4 сажени (30 х 8,5 м, — ред.) Рассол насосами перекачивали в малый бассейн, потом по наклонной трубе в большой крытый бассейн. Оттуда рассол по трубам тек в варницы, вдоль стен которых — большие корыта из выдолбленных деревянных бревен. В них собирался рассол, который по необходимости выпускали в сковороды.

«В Бахмутской солеварне в течение последних 20 лет действовало до 60 сковород; последние 2 года — только 50, а этим летом — только 30. В каждом сарае стоят по 10 сковород”, — зафиксировал исследователь.

Солеварный сарай размером 32х4 сажени (приблизительно 68 х 8,5 метров, — ред.) был, по свидетельству Гюльденштедта, оснащен так же как и новые сараи в Торе.

«Сковороды такой же круглой формы и размера, как и в Торе, однако печи проще, чем в Торе», — пишет Гюльденштедт.

А переводчик его текста Ломако объясняет, почему академик сравнивает Бахмутскую солеварню с Торскими:

«Соль начинали варить в Торе, а к вам (в Бахмут, — ред.) перебрались уже в 1701 году: рассолы оказались лучше. В этом отношении Бахмут второй», — говорит мужчина.

Немецкий академик подробно описал и обустройство печи, на которой выпаривали соль.

«Здесь сжигают каждые 24 часа 4 куб. саж. дров (почти 39 кубометров, — ред.) Самые дешевые дрова стоят здесь 4 руб. 20 коп. за сажень. Они привозятся частично с Донца, из местности в устье Бахмута, частично из района истоков рек Булавин Колодец и Миус. До обоих мест 60 и 70 верст (около 60 и 70 км, — ред). На реке Бахмут и его притоках совсем нет леса, только местами мелкий кустарник», — пишет о тогдашней бахмутской топливной проблеме Гюльденштедт.

«На 4 кубических сажени дров при 4 работающих в Бахмуте получают с каждой сковороды за 24 часа от 120 до 125 пудов соли (около 2 тыс кг, — ред.), то есть вдвое больше, чем в Торе. Поэтому со сковороды взимается и вдвое больший налог, а именно, 20 рублей за 24 часа и 27,5 копеек за машину. В течение 24 часов 6 раз снимают соль и каждый день нагар. Рабочие получают при варке для казны (т.е. когда деньги за продажу этой соли идут в государственную казну, — ред.) по 1 копейке за пуд (т.е. за 16,38 кг, — ред.), а для частных лиц 2 рубля жалования и полтинник на питание», — расписывает статьи бюджета тогдашнего Бахмутского «клондайка» немецкий исследователь.

«Дирекция местной соляной конторы, которой подчиняется и Торская, называется Бахмутская заводская соляная контора; директором является подполковник Иван Васильевич Шабельский, местный житель, в прошлом полковник Бахмутского казачьего полка», — отмечает Гюльденштедт.

Неподалеку на юг от основного, Кирилловского, колодца находится другой под названием «Хайловский».

«Открытого стока он также не имеет, но его можно полностью выкачать. На этом колодце стоят 4 насоса. Из них одновременно работают только 2. В течение последних 20 лет добыча производилась только из этих двух колодцев», — уточняет исследователь.

Чтобы во время весенних разливов солеварню и два основных колодца не затапливало, между руслом реки и «Хайловским» колодцем соорудили дамбу.

Еще 3 колодца, описанные ранее исследователем Юнкером (это Конотопский, Баклановский и Цицан) — лежали на несколько верст ниже по реке и во время посещения города Гюльденштедтом были уже засыпаны.

«В 3 верстах выше этих (Кирилловского и Хайловского, — ред.) колодцев и в 2 верстах ниже их вода в Бахмуте очень соленая. Но наиболее мощные налеты соли видны в долине, примыкающей к городу, особенно на левом берегу, почему весьма вероятно, что оба колодцы имеют сток туда», — предполагает путешественник.

«Холмы с обеих сторон Бахмута состоят из серо-желтой щелочной глины. Слои камня алебастра наблюдаются только в 100 шагах ниже города в заливе и в балке, называемой Каменный Яр. Слой алебастра-камня, он называется здесь «лубастер», — толщиной 3 сажени, в некоторых местах меньше; в других местах можно найти части залежей гипса», — записывает академик.

А примерно в 2-х км выше по течению на правом берегу Бахмута в балке холма исследователь наблюдает и слои красного песка, мергеля и мела.

Николай Ломако отмечает: стоило бы до реконструкции Набережной Бахмута лучше исследовать место нахождения старой крепости.

«Найти тот колодец, который был в то время, и воссоздать образ. Надо было археологов приглашать перед тем как начинать такие работы», — говорит краевед.

С оригиналом перевода Николая Ломако можно ознакомиться здесь, а переведенный на русский язык полный труд Гюльденштедта здесь.

Читайте также: