Знаток местной истории рассказывает как правильно называются популярные места отдыха бахмутчан, и что было возле них более века назад.

В западном микрорайоне Бахмута есть две популярные среди местных зоны отдыха, которые люди привыкли называть «Вонючка» и «*опа Великана». Мы попросили краеведа Михаила Кулешова узнать из первоисточников (карт и генеральных планов межевания) неизвестные факты об этих местах, а главное — их аутентичные названия.

«Вонючка» — это живописный овраг с водоемом и речкой, уцелевшие между окраиной городской застройки и распаханной степью. Туда с весны и до осени приезжают или приходят на пикники; каждый теплый день там есть и рыбаки. Речушка впадает в 8-й ставок неподалеку. А с высокого холма «*опа Великана» поколения бахмутчан катались на санках зимой. Оба эти места — по разные стороны от дороги, ведущей из Бахмута в Часов Яр.

На Плане генерального межевания Бахмутского уезда 1830-го года овраг (который сейчас зовут просто «Вонючкой») значится как «овраг Крутенькой». На карте также указаны село Ивановское, река Ближняя Ступка и город Бахмут:

«Заметьте, в месте, где эта балка впадает в 8-й ставок, был хутор Катериновка. Есть его подробное описание на конец 18-го века: с барским домом, мельницей — кому это все принадлежало. Вероятно, место, где находился этот хутор, затоплено 8-м ставком», — рассказывает в комментарии Свободному радио Михаил Кулишов.

Вот что, по данным краеведа, написано об этом хуторе в архивных документах за 1799 год:

«Поручика Александрова Никифора сына Иванова к мельнице, она же и деревня Катериновка коллежского асессора Иванова 135 дес. (десятин, или примерно 148 га, — ред.) На правом берегу речки Ближние Ступки на оной пруд, мучная мельница о трех поставах, господский деревянный дом, сад с плодовыми деревьями, грунт земли глинистый, урожай хлеба и травы средственный, подданые на пашне».

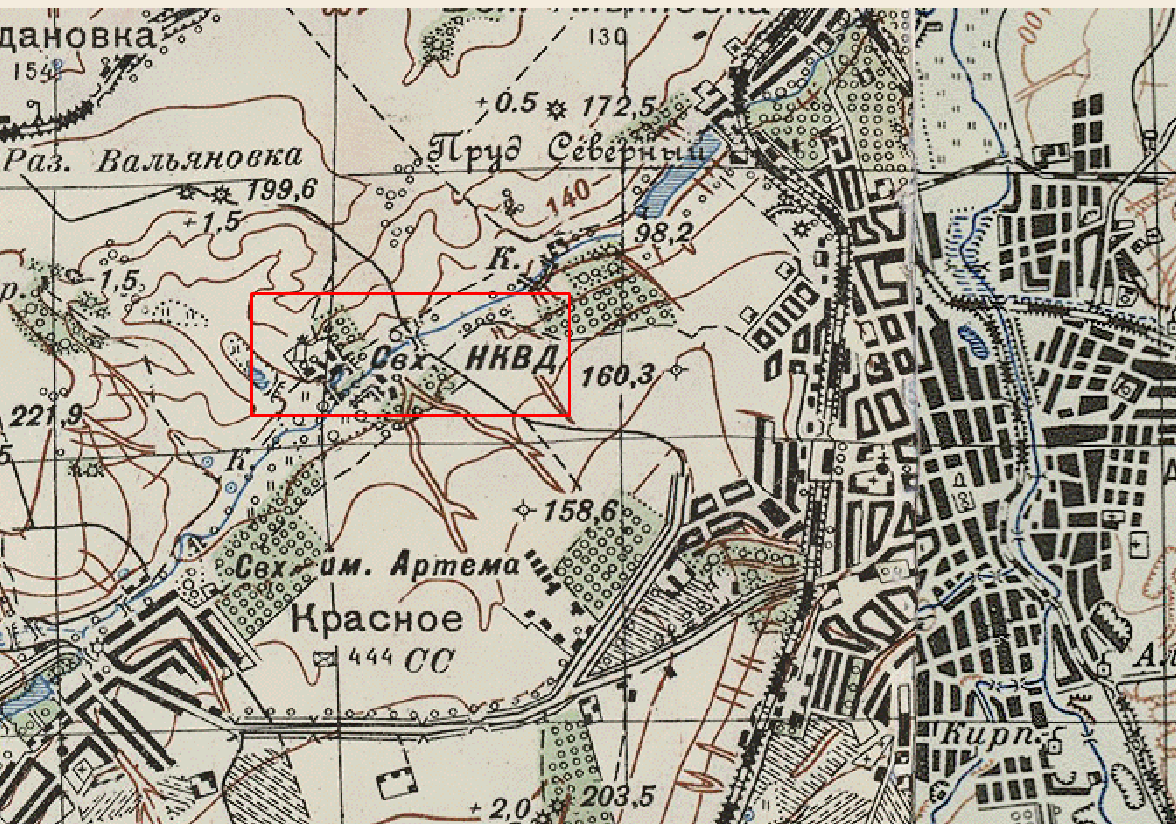

А на карте 1920-х годов хутор Катериновка уже указан как «хутор Гогучкова». Откуда это название — пока неизвестно. Совсем рядом была сельхозартель, принадлежавшая НКВД; Ивановское уже переименовали в Красное, а Бахмут — в Артемовск. Также видно, что речку Ближняя Ступка уже переименовали в просто “Ступки”, запрудили в нескольких местах и образовали 2 ставка: первый не обозначен никак, а второй — «Водокачка»:

«Северный пруд создали как водокачку для станции Артемовск-2). Тогда и формировали дамбы на 8-м ставке, чтобы регулировать подачу воды», — говорит краевед.

А уже в 1930-е у бывшего хутора Катериновка создали совхоз НКВД. Также, на карте появляется Северный ставок ниже по течению речки Ступки:

Краевед отмечает: речка Ближняя Ступка текла из Ивановского к голландскому соляному руднику «Петр Великий» в Ильиновке, и именно она дала название району Ступки.

Имел свое аутентичное название и холм справа от подъема из Бахмута в Часов Яр, который местные прозвали “*опа Великана”. Но каким было название этого холма, краевед пока не знает.

Из документов 1799-го года известно, что этот участок в 133 десятины с мельницей (или примерно 145 га, — ред.) принадлежал секунд-майорше Наталии Козьминой, жене Пользиновой. Его описание такое же, как и соседнего имения на хуторе Катериновка.

Позже владельцы этого землевладения изменились.

«К середине 19-го века как раз под этой горой находился уже хутор помещицы Смольяниновой с мельницей (эта фамилия известна минимум с 18-го века). А чуть позже хутор перешел к известному купцу Хромову, у которого было много потомков. Как это произошло — это отдельная история, которую нужно «раскапывать», — рассказывает Михаил Кулишов.

А в 1920-х годах (как видно на одной из карт выше) этот хутор стал сельхозартелью имени Раковского.

Сейчас у подножия этого холма — улица Подгорная и поселок Хромово, чье историческое название восстановили недавно во время «декоммунизации».

Так, по свидетельству Михаила Кулишова, каждый овраг и холм имели свое уникальное название.

«Поиск старых топонимов (названий объектов местности, — ред.) — это очень интересно. И детальное исследование «тянет» на серьезную краеведческую статью. На такие исследования нужно время, чтобы проследить все переходы земли от одного владельца к другому. А более детальные землеустроительные планы хранятся в архивах РФ, это стоит иногда немалых денег», — объясняет краевед.

Читайте также: