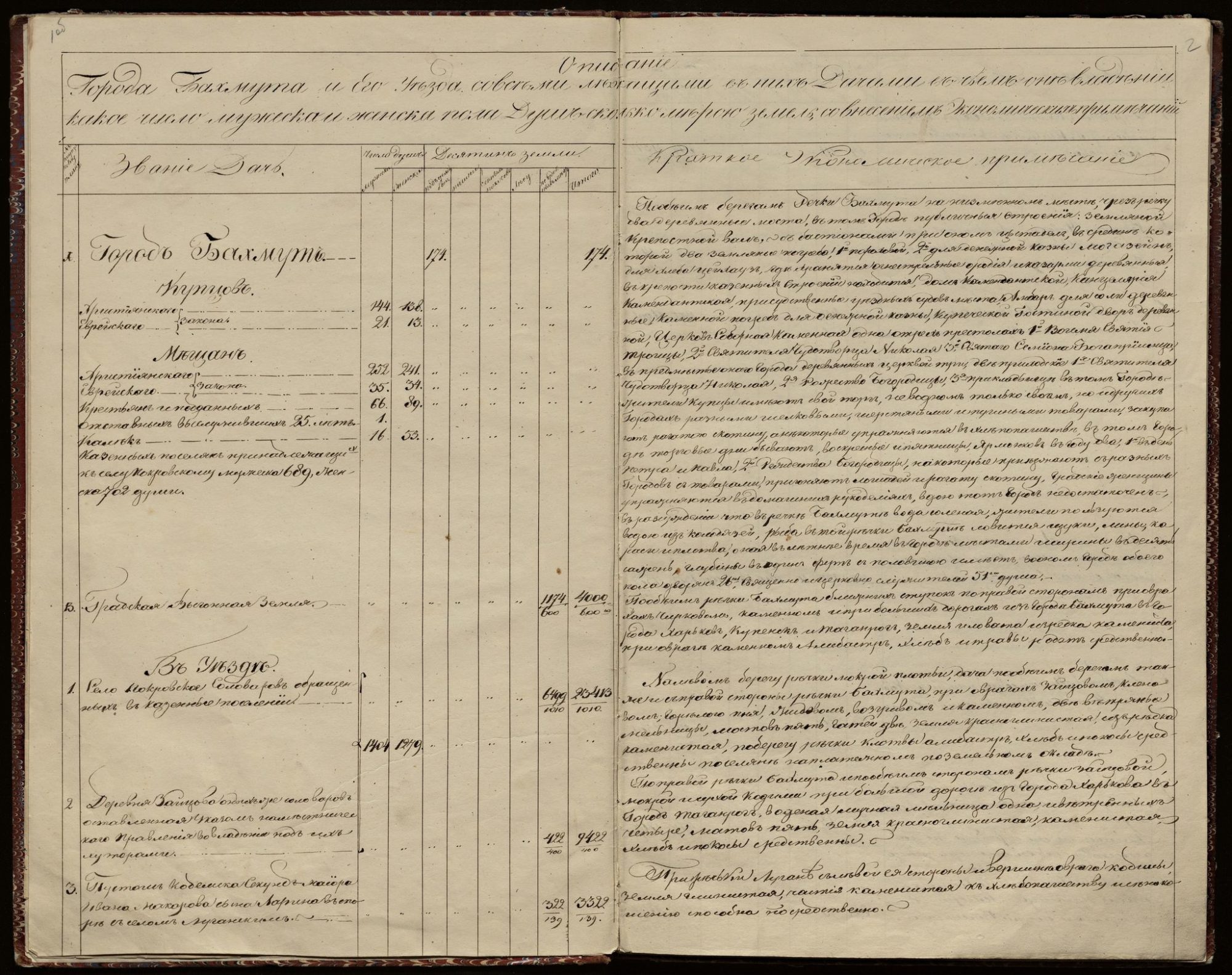

Цитадель с оружием и провиантом, амбаром с солью и погребом с казной, жилые дома, три церкви и земляной вал с бастионами. Такой была Бахмутская крепость в конце XVIII века. В сети краеведы выложили старинный документ с описанием Бахмута, датированный 1798 годом. Разбираем его вместе с историком.

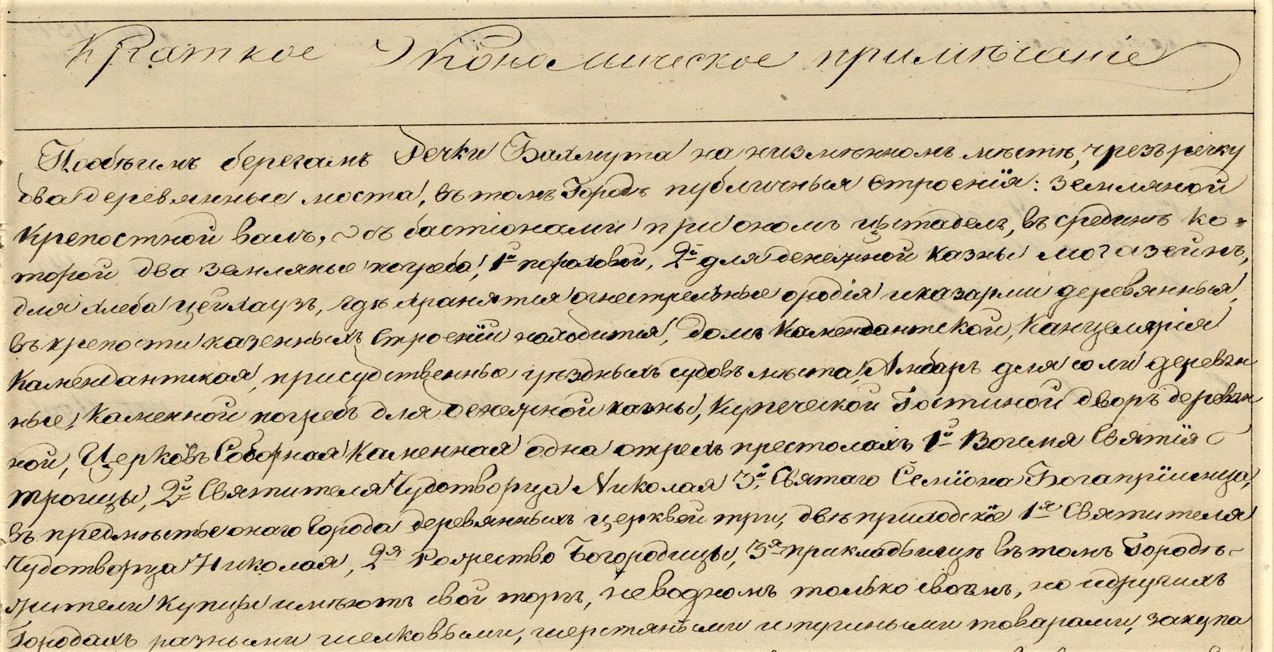

Фотокопию исторического документа выложили в группе “Бахмут. Минуле й сьогодення” в соцсети. Это фрагмент “Описания города Бахмута и его уезда”, датированный 1798 годом. Приводим его текст с сохранением авторского стиля.

“По обеим берегам речки Бахмут на низменном месте чрез речку два деревянные моста. В том городе публичные строения: земляной крепостной вал, с бастионами при оном цитадель, в средине которой два земляные погреба, 1-й пороховой, 2-й для денежной казны; могазейн для хлеба (склад з зерном, — ред.); цейхауз (склад, — ред.), где хранятся огнестрельные орудия; и казармы деревянные”, – так начинается описание.

Оригинал документа, написанный чернилами витиеватым каллиграфическим почерком, хранится в Российском государственном историческом архиве.

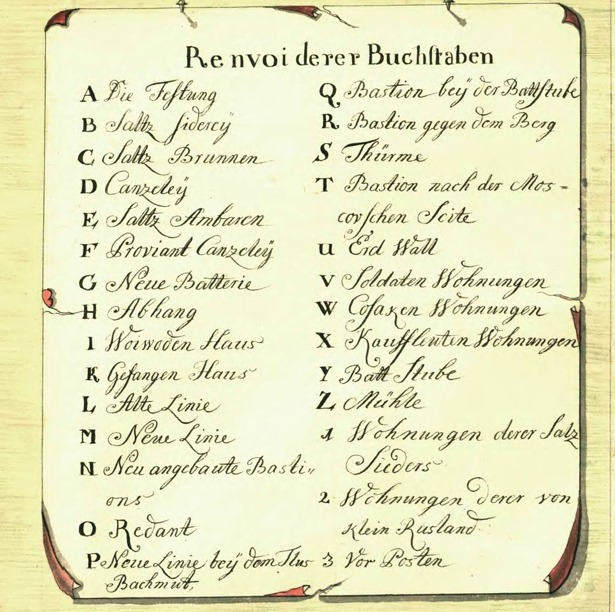

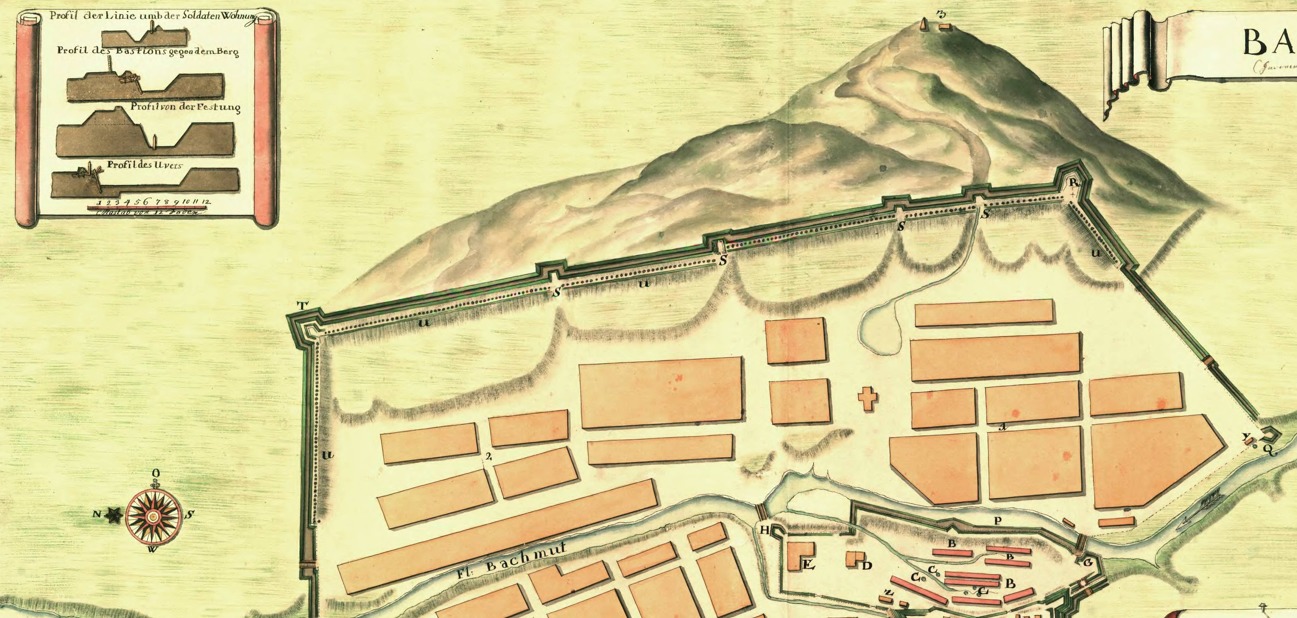

А в Национальном архиве Швеции до сих пор хранят план Бахмута 1730-х годов. Мы можем не только прочесть старинное описание, но и увидеть и представить крепость.

“В крепости казенных строений находится: дом Комендантский, Канцелярия Комендантская, присутственные уездных судов места, амбар для соли деревянный, каменный погреб для денежной казны, купеческий гостиный двор деревянный.

Церковь Соборная каменная одна о трех престолах. 1-й во имя Святой Троицы, 2-й Святителя Чудотворца Николая, 3-й Святого Семиона Богоприимца.

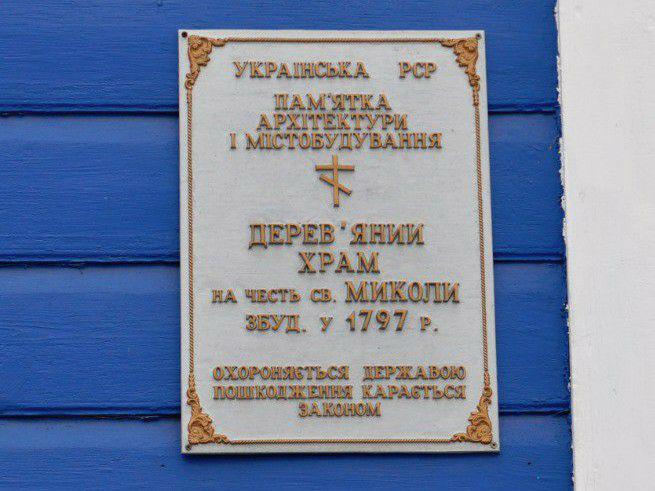

В предместье оного города деревянных церквей три, две приходские, 1-я Святителя Чудотворца Николая, 2-я Рождество Богородицы, 3-я при кладбище.

В том городе жители купцы имеют свой торг не в одном только своем, но и других городах разными шелковыми, шерстяными и пушными товарами. Закупают рогатую скотину, а некоторые упражняются в хлебопашестве.

В том городе торговые дни бывают воскресные и пятницы. Ярмарков в году два: 1-й в день Петра и Павла, 2-й Рождества Богородицы. На которые приезжают с разных городов с товарами, пригоняют лошадей и рогату скотину. Градские женщины упражняются в домашних рукоделиях.

Водою тот город недостаточен …что в речке Бахмут вода соленая. Жители пользуются водою из колодязей. Рыба в той речке Бахмут ловится: щуки, лини, караси и плотва. Оная в летнее время в городе местами ширины в десять сажень, глубины в один фут с половиною имеет (то есть шириной около 21 метра, в глубину — около 46 см, — ред.)

В оном городе обоего пола дворян 26, священно- и церковнослужителей 51 душа.

По обеим речки Бахмута Ближних Ступок по правой сторонам при оврагах Чирковом, Каменном и при больших дорогах из города Бахмута в города Харьков, Купенск и Таганрог земля иловата (мягкая, — ред.), изредка камениста. При овраге Каменном Алебастр, хлеб и трав родят средственно (посредственно, не очень хорошо, — ред.)”, – завершается словесное описание Бахмута.

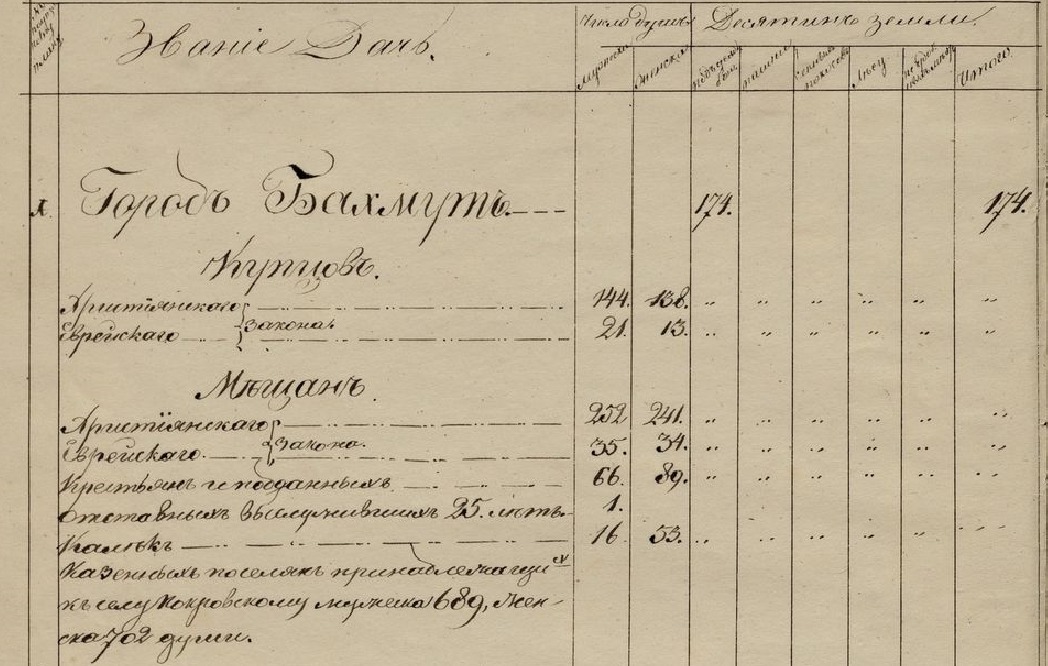

В документе есть еще столбцы статистических данных о жителях и роде их занятий. А также подробное описание сел и хуторов вокруг, относящихся к Бахмутскому уезду. Эту, последнюю часть описания краеведы в общий доступ не выкладывали.

В описании Бахмута указали, кто тогда жил в городе. Купцов указывают раздельно по вероисповеданию: 144 купца-христианина и 138 женщин, а еврейского происхождения купцов 21 человек и13 женщин.

“Здесь достаточно интересны сведения о наличии среди населения города евреев — цифры представлены и среди купцов, и среди мещан. Крестьян и подданных (крепостных) значится не так много. Большинство же были казенными поселянами, например, солевары, выселенные в Покровское”, – рассказывает Вильному радио заведующий отделом Бахмутского краеведческого музея Игорь Корнацкий.

Согласно старинному документу, мещан было:

Все эти люди (кроме последней группы) жили на площади 174 десятины — около 1 гектара земли. А у выселенных в село Покровское “соловаров, обращенных в казенные поселения”, было почти 23,5 тысячи десятин.

Правда, у Бахмута было 4 тысячи десятин своей выгонной земли, но там выпасали скот.

“Этот план связан с русско-турецкой войной 1735-39 годов. Мы на нем видим Покровскую церковь, построенную в 1732 году. На плане она на правом берегу, обозначена крестиком”, — рассказывает историк.

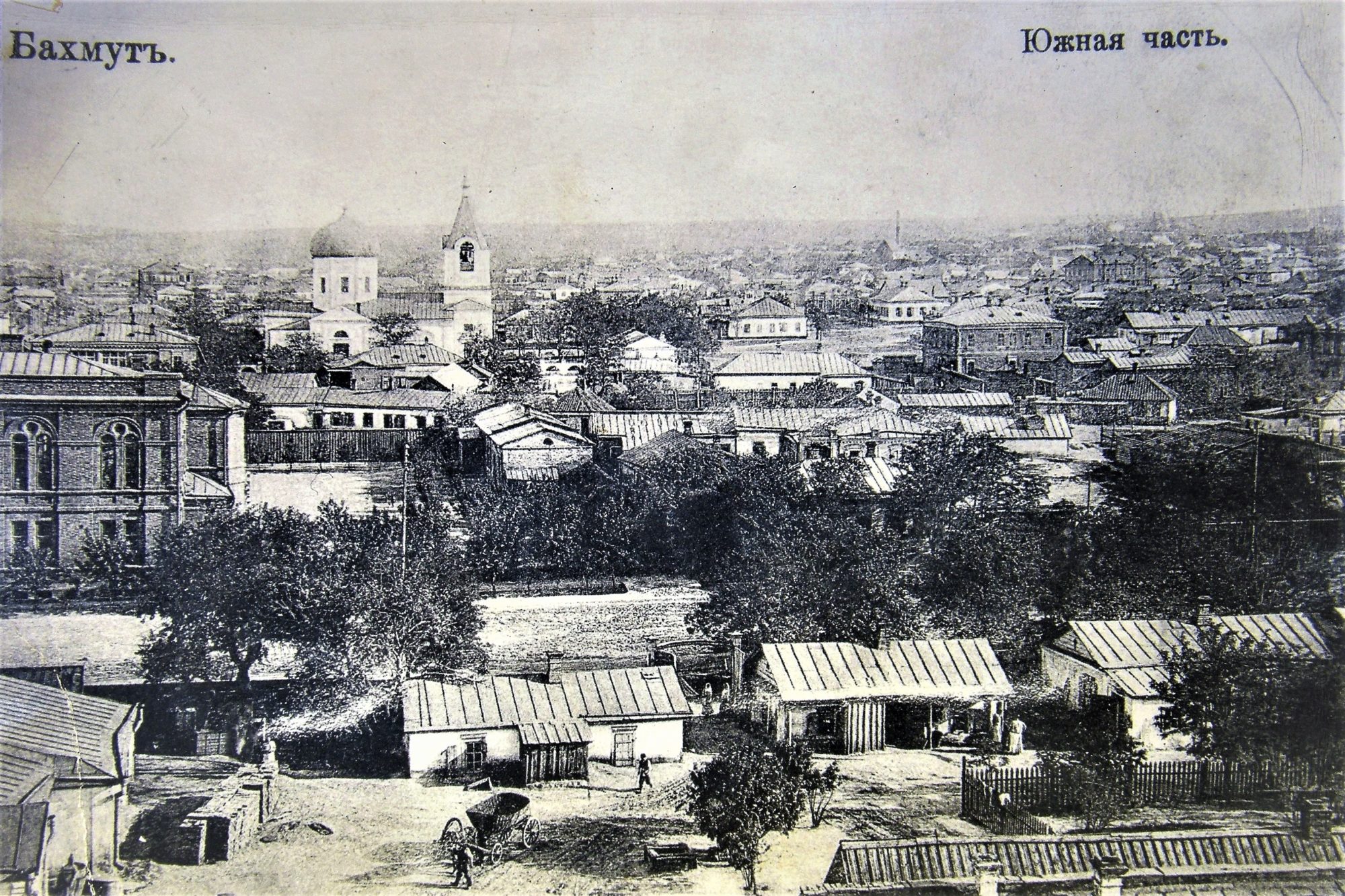

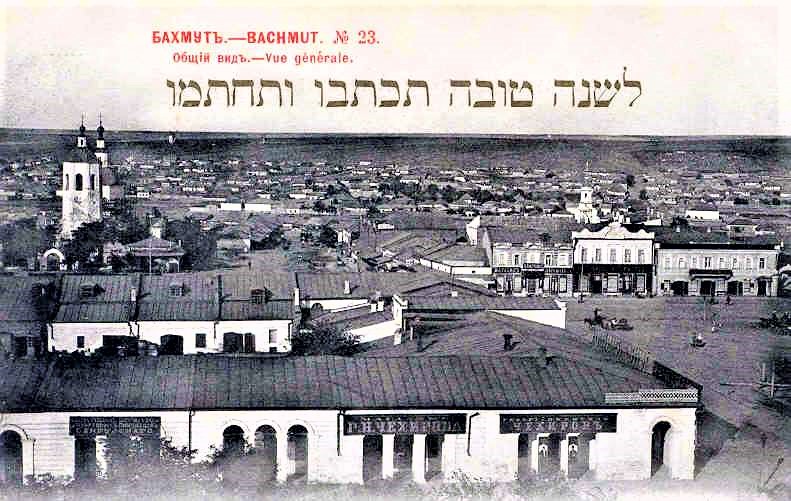

Исследовав описание и этот план, можно заключить: Бахмут, хоть и сильно изменился за 225 лет, сохранил свои ключевые элементы. Это три моста через реку, историческое сердце города с линиями его укреплений и церкви.

“Какие-то “метки” можно найти даже на плане ХVIII века. Больше всего меня удивили мосты через Бахмутку — примерно в тех же самых местах, где они были и позднее. Один за базаром, со стороны пригородной автостанции, второй – с другой стороны базара, и третий – примерно там, где Николаевский мост”, – говорит историк.

Сотрудники Бахмутского краеведческого музея называют текстовое описание Бахмута 1798 интересным документом. Хотя он им уже знаком: когда-то его уже публиковал исследователь истории Донетчины Василий Пирко. Но копию с оригинала сотрудники музея видят впервые.

“Такие описания создавали во второй половине ХVIII века, когда при Екатерине II началось генеральное межевание земель с целью установить точных границ отдельных помещичьих владений. Это продолжалось с 1765 года и вплоть до конца ХIX века. Девизом этого генерального межевания, предложенным царицей, было “Каждый при своем”, — говорит Игорь Корнацкий.

Эту фразу публиковали на межевом штемпеле, всех официальных бумагах, планах и форменном знаке воспитанников межевого института. Составляли такие планы генерального межевания землемеры и межевые конторы в каждой губернии, провинции, уезде.

“К ним были и тексты с краткими описаниями и экономическими примечаниями. Эти тексты составляли не как исторические источники, не для читателей спустя несколько веков, а сугубо с экономической целью для нужных тогда статистических сведений”, – говорит историк.

“От начала ХVIII века крепость была заложена по оба берега реки Бахмутки. Правый берег более высокий и крутой, а левый — более низкий и пологий. Главные укрепления крепости находились на правом берегу реки Бахмут, это Московский и Крымский бастионы (на шведском плане они обозначены буквами Т и R). А чуть дальше, где схематически изображена гора, еще был форпост — то есть передовое укрепление”, – объясняет историк.

Как и в нынешней войне против захватчиков-россиян, укрепления на правом берегу реки Бахмут играли важную роль и в давние времена. Сейчас восточную часть города на правом берегу реки называют Забахмуткой, и оттуда наступали россияне.

“Нападавших можно было ждать с правой стороны (берега реки Бахмут, — ред.) А заняв господствующие высоты у города, они могли его обстреливать. Но центральное укрепление, цитадель, было на левом берегу реки Бахмут вместе с соляными заводами”, — говорит Игорь Корнацкий.

“Крепость – это весь город, ограниченный этой линией укреплений. А внутри крепости главное укрепление – это цитадель. Это квартал выше [современного] городского рынка: это в районе “Райффайзен Банка”, очередь магазинов где-то возле мебельного магазина, в Дом Абрамовичей (квартал современной улицы Независимости, — ред.) Где-то там была цитадель”, – объясняет историк.

“Могазейн”, “цейхауз”, “цитадель”, “канцелярия”, “бастион” — все эти слова пришли в город от иностранных специалистов, которых царское правительство нанимало на службу.

Большинство построек в крепости были деревянными. А вот каменным был в частности погреб для денег, чтобы обезопасить казну и от огня, и от воров.

К постройкам в сердце города принадлежал и каменный Собор. Его построили в 1746 году, говорит Игорь Корнацкий.

Остатки этого каменного Святотроицкого собора можно увидеть в центре Бахмута еще в середине ХХ века. Собор стоял в районе центрального рынка на месте современного торгового комплекса “Астрон”. Его почти уничтожили во времена нацистской оккупации города.

Окончательно его разрушили уже в 1960-х во время возведения нового архитектурного комплекса в центре. Старинный полуразрушенный собор туда не вписывался.

Но это была не единственная церковь в старинном Бахмуте.

В описании 1798 упоминают три приходские церкви. Приход — это церковная громада, а люди, приписанные к церкви этого прихода, были его прихожанами.

“Они там крестились, женились, исповедовались в своей приходской церкви. Николаевскую церковь на шведском плане не видим, но она есть в описании. Церковь Рождества Богородицы находилась там, где позже была построена Районная администрация (здание Бахмутской райгосадминистрации, — ред.)”, — объясняет работник Бахмутского музея.

Игорь Корнацкий говорит: почему-то в описании не упоминают о Покровской церкви, которая к 1798 году уже существовала. Ее построили на правом берегу реки Бахмутки примерно там, где сейчас стоит современная деревянная церковь Иоанна Златоуста. Сейчас от старинной церкви остались лишь ворота.

“К городским приходам были приписаны некоторые близлежащие села, в которых не было собственных церквей (Берховка, Подгородное, Парасковеевка и так далее). Кстати, Берховка — одно из древнейших сел Бахмутского уезда, ее назвали так, потому что принадлежала генералу фон Берху”, – говорит работник музея.

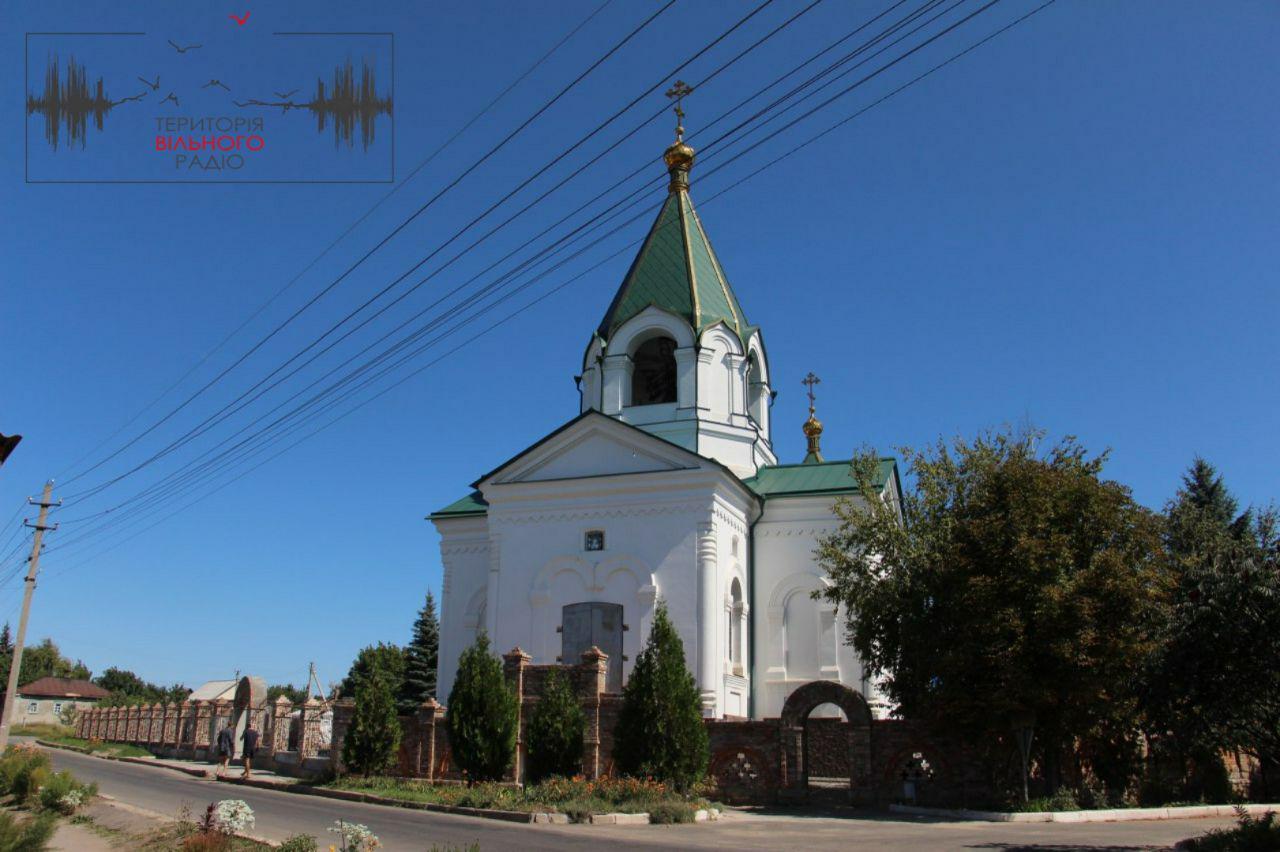

Интересно, что церковь Святителя Чудотворца Николая, которую упоминают в описании 225 лет назад, в те годы из Бахмута увезли.

“Когда в 1783 году закрыли бахмутские солеварни, местных солеваров выселили в слободу Покровскую. И они перенесли с собой деревянную церковь: разобрали ее и построили на новом месте. И только к концу века жители этой части города [ныне Забахмутка] стали ходатайствовать, чтобы им построили новую. И именно тогда построили Свято-Николаевскую церковь, которая стояла по сей день. На “шведском” плане мы ее не видим, она за пределами крепости”, – рассказывает историк.

Третья церковь “при кладбище” — это храм Всех святых. Своего прихода у него не было, потому что там проводили только заупокойные службы.

“Первая церковь Всех Святых была в центре Нижнего парка, где мы знаем памятник партизанам гражданской войны. А потом, когда это кладбище в нижнем парке закрыли где-то в 1818 году, новое кладбище было уже на горе, в Верхнем парке. И там в 1893 году построили новую Всехсвятскую церковь”, – объясняет Игорь Корнацкий.

Размещение этой церкви показывает, как разрастался город.

“К концу XVIII века городской границей с запада была современная улица Мира, и за ней было городское кладбище и церковь Всех святых. А Нижний парк был к тому времени уже вне кладбища”, – отмечает собеседник.

В описании от 1798 года встречаем знакомые современные названия сел: Зайцево, Кленовое и другие.

“На левом берегу реки Мокрая Плотва дача по обоим берегам, также и справа реки Бахмут, при оврагах Зайцево, Кленовом, Горелом Пне, <…> Возгривом, Каменном две ветряные мельницы, мостов пять, гатей две. Земля красноглинистая, изредка каменистая. По берегу реки Плотва алебастр.

Хлеб и покосы средние. Крестьяне на платежном поземельном окладе.

По правой реке Бахмута и по обе стороны реки Зайцево, Мокрой и Сухой Кодемы при большой дороге из Харькова в город Таганрог — водяная мучная мельница одна, ветряков четыре, мостов пять, земля красноглинистая, каменистая. Хлеб и покосы средние.

При реке Лугань, с левой стороны и вершины оврага Кодемы земля глинистая, частью каменистая. К земледелию и сенокошение способно посредственно”.

Такое описание есть по каждому селу Бахмутского уезда, однако краеведы это тоже не публиковали.

В 1774 году по этой самой территории проезжал по заказу царя немецкий исследователь Иоганн Гюльденштедт. Все записанное им потом издали и больше века назад перевели. Но описание поездки в Бахмут в переводе фактически выпали. Краевед с Луганщины разобрал старинный готический шрифт и сам перевел фрагмент о Бахмуте XVIII века. Об этом читайте в материале “Путешествие по Донбассу в 1774-м: которым увидел Бахмут немецкий исследователь Гюльденштедт”.